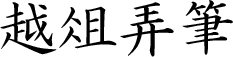

中井履軒(なかいりけん)(1732~1817)の医書。履軒の手稿本。

数量(冊数) 1冊

外形寸法(㎝) 縦24.4×横16.2

懐徳堂文庫図書目録該当頁 国書四三上

自序によれば、履軒は、麻田剛立(あさだごうりゅう)が獣体解剖を行い、人体との対照確認を行おうとするのを、「旁(かたわら)に在りて膝を抱えて寓目(ぐうもく)(注視)」したという。この経験を基に、履軒は、自ら人体解剖図十五葉を彩色筆写し、これに解説を加えた。「越爼」とは、自分の本分を越えるという意味、「弄筆」とはたわむれに書くいう意味である。本書は、本来麻田剛立によって執筆されるべきものであったのに、剛立が研究に忙しく著述の暇がなかったから、自ら分を越えて執筆したとの意が込められている。履軒の実証的精神が漢学という枠をはるかに越えて、医学にまで及んでいたことを示す資料である。本書は、平成二年(一九九〇)に刊行された『華胥国物語』(懐徳堂文庫復刻叢書三)の中に『有間星』『華胥国新暦』などとともに影印収載された。

自序に続き、解剖の手順に沿って十五葉の人体解剖図が記され、その図に続き、各々について、漢字片仮名交じりで解説文が記されている。

【書誌情報】

『越爼弄筆(えっそろうひつ)』 1冊

中井履軒撰 安永2年 手稿

〔寸法〕 24.4×16.2。郭内、図版は18.5×12.3。本文は18.7×12.4。

〔書式〕 左右双辺、有界、白口、無魚尾の紙を使用。図版は四周単辺、無界、白口、無魚尾の紙を使用。9行21~24字。

〔内題〕 「越爼弄筆」。但し、「越俎載筆」と記した後、胡粉(白色の顔料)で塗抹し、その上に「越爼弄筆」と訂正している。なお、『天楽楼書籍遺蔵目録』に附属していた紙片には、「越俎載筆 全」「越爼弄筆 全」と併記されている。この紙片と目録との具体的関係は未詳であり、推測の域を出ないが、本来、『越俎弄筆』は、草稿段階で「越俎載筆」と称されていたのが、定稿の際に「越爼弄筆」と改称され、水哉館(天楽楼)には、その草稿本(「越俎載筆」)と定稿本(「越爼弄筆」)とが併存していた可能性も指摘できる。

〔外題〕 書題簽「越爼弄筆」。帙題簽「越爼弄筆」。

〔刊記〕 「安永二年季春」。

〔印記〕 表紙に「履軒圖書」。1葉表に「懷德堂圖書記」「天生寄進」。2葉裏に「既雨既処」「尚徳積載」。3葉表に「大阪大學圖書」。受入印「昭和29.12.22受入 105030」。

〔装丁〕 四針眼訂法。全19葉。内、序2葉、図版部分全7葉計15枚、本文10葉。

〔備考〕 欄外に書入れ有り。

〔蔵書票〕 「遺 4 256」。

〔付箋番号〕 「849」。

【関連情報】

麻田剛立(あさだごうりゅう)(1734~1799)

もと豊後国杵築(きつき)藩の藩医。本姓を綾部氏と称したが、天文学・医学を好み、脱藩して来坂、天文学塾先事館を開く。山片蟠桃もその門下生である。中国からもたらされた暦学や漢方がなお主流であった時代に、自らの実証で得た知識を基として、新たな天文学・医学の発展に寄与した。中井履軒と交遊があり、履軒は、麻田の動物解剖に立ち会った経験を基にして『越俎弄筆(えっそろうひつ)』を執筆した。また、履軒は『履軒数聞』の中で、麻田剛立が実測した地球や月、太陽の周径、地球からの距離などを「麻子測法」として記している。剛立はその後、寛政七年(1795)に幕府から改暦御用を命ぜられたが、高齢を理由に辞退し、門下の高橋至時(よしとき)と間重富(はざましげとみ)を推挙した。幕府天文方に登用された二人は、寛政十年(1798)から施行された寛政暦作成を担当した。

|

|

|